(準備中)

2つの数の和の問題を解くプログラムについて考えてみます。

最初にいくつかの整数と目標とする合計値(整数)が与えられ、最初に与えられた整数の中から2つの整数を選んで

目標の合計値を作るというのが、2つの数の和の問題です。

LeetCodeの最初の問題(TwoSum)もこの問題です。

LeetCodeでは、最初の整数は配列で与えられ、合計値を作る2つの整数の配列番号(配列の添え字)を回答として

returnする関数を作るという問題になっています。

例えば、最初に与えられる整数の配列が [1, 5, 10,20]で、求める合計値が25であった場合、

回答は[1,3]になります。

Leetcodeでは、制約として

最初に与えられる整数の個数は、2〜104、整数の値は-109〜109、目標となる合計値も-109〜109 と

が付けられています。

LeetCodeのTwoSum問題は、それらの整数を与えられて回答をrerurnする関数の部分だけを作る問題ですが、

ここでは、所定の配列が与えられるのではなく、コンソールから整数を入力して与える形式とし、

最初の数値の入力をする部分(main関数)含めて全体のプログラムを作ることにします。

このプログラムを作るだけでもCの様々な仕様を学習することになります。

(1) 関数化しない(mainに全て書く)

最初は2つの数の和を求めるコードの部分を関数化せずに、main()の中で全て完結してしまう

プログラムです。

最初に入力する整数の数を入力させ、nsizeに格納します。

次にnsizeの回数分forループを回して整数を入力します。 整数値はn[]に保存します。

このプログラムではn[20]と宣言しており、入力できる整数値は20個までです。ただし、細かな入力チェックは

してません。

最後に求める合計値を入力させtargetに保存します。

ret[0],ret[1]に合計値に合致した時の2つの整数の番号(n[]の配列の添え字)を格納することとし、

初期値はret[0]=-1,ret[1]=-1としておきます。

for文による二重ループで合計値になる2つの整数値があるかチェックします。

合致する整数値が見つかった時は、goto文で一気に二重ループを飛び出します。

ret[0]==-1の時は、合計値に合致するような2つの整数値はなかったということなので、

No pair numberと表示します。

<TwoSumN.c>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void)

{

int n[20],i,j,nsize,target,ret[2];

printf("number of input data:");

scanf("%d",&nsize);

printf("data:");

for (i=0;i<nsize;i++){scanf("%d",&n[i]);}

printf("target:");

scanf("%d",&target);

ret[0]=-1;ret[1]=-1;

for (i=0;i<nsize;i++)

{

for(j=i+1;j<nsize;j++) {

if ((n[i]+n[j])==target) {ret[0]=i;ret[1]=j;goto L1;}

}

}

L1:

if (ret[0] == -1) printf("No pair number\n");

else printf("result:%d, %d because %d + %d", ret[0], ret[1],n[ret[0]],n[ret[1]]);

return 0;

}

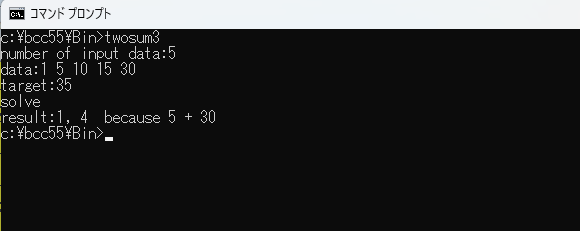

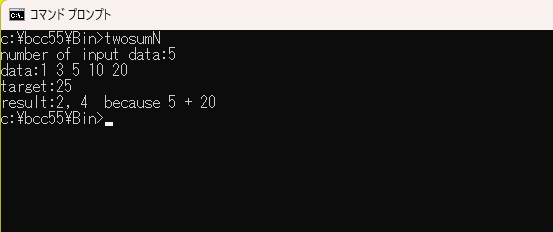

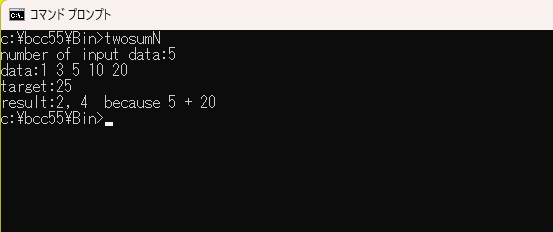

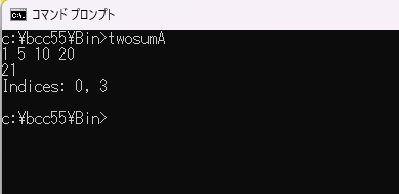

実行例(Borland C++55でコンパイル)

(2) 関数化してみる

2つの数の和を求めるコードの部分を関数化してみます。

二重forループで合計値に合致する2つの整数値を求める部分をtwosumという関数にしてみます。

twosumに渡す引数は以下の通りです。

numsize 整数値の個数(整数の配列の要素の個数)

*num 整数値の配列

target 合計値

二重forループでやっていることは(1)と同じです。

main関数から呼ぶ呼び出し元は

ret=twosum(nsize,n,t);

としています。

twosumはポインタをreturnする関数です。

twosum関数からは、return ret; でretのポインタを返します。

ret[0], ret[1]には合計値に合致したときの配列の番号(添え字)を入れていますので、

main関数のほうのretでもret[0],ret[1]でその配列の番号を受け取ることができます。

Cで複数の値を受け渡しする方法のひとつがポインタをreturnする方法になります。

retは関数の中のローカルのポインタ変数なので、retのための領域をmallocで確保しています・

呼び出し元(main)でこの領域はfree()で解放します。

mallocで領域確保する理由は関数の引数と返値に説明がありますので、ご参照下さい。

ただし、このTwoSum2.1.cはLeetCodeの問題に出てくる関数とは少し違います。

<TwoSum2.1.c>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int* twosum();

int* twosum(int numsize, int * num, int target){

int i,j,*ret;

ret=(int*)malloc(2*(sizeof(int))); //メモリの確保

ret[0]=-1;ret[1]=-1;

for (i=0;i<numsize;i++)

{

for(j=i+1;j<numsize;j++) {

if (i==j) continue;

if ((num[i]+num[j])==target) {ret[0]=i;ret[1]=j;return ret;}

}

}

return ret;}

int main(void)

{

int n[20],i,nsize,t,*ret;

printf("number of input data:");

scanf("%d",&nsize);

printf("data:");

for (i=0;i<nsize;i++){scanf("%d",&n[i]);}

printf("target:");

scanf("%d",&t);

ret=twosum(nsize,n,t);

if (ret != NULL) {

if (ret[0] == -1){ printf("No pair number\n");}

else {printf("result:%d, %d because %d + %d", ret[0], ret[1],n[ret[0]],n[ret[1]]);}

free(ret); //メモリ開放

}

return 0;

}

(3) LeetCodeの問題と同じ関数にしてみる

LeetCodeの問題ではCのプログラムの関数は引数を4つ取る関数になっています。

次はLeetCodeの問題に合わせた関数でプログラムを書いてみます。

LeetCodeのTwoSum問題では、twoSum関数は以下の4つの引数を取る関数で書くことになります。

*nums 整数の配列

numsSize 整数の配列の要素の個数

target 合計値

*returnSize 関数が返す要素の個数

main関数の中も少し変更しました。

入力する整数値の個数を最初に入力させていましたが、これを省いていきなり

整数を入力することにしました。

このため、getsで1行の文字列としてデータを取得し、これをstrtok関数でトークンに分けて

個々の整数値を得る形にしました。

ただし、nums[10]としており、入力できる整数値の個数は10個までです。

strtok

文字列を区切り文字で分離する関数ですが、かなりクセの強い関数です。

#include <string.>

char* strtok(char* str1, const char* str2);

第一引数のstr1に分離したい文字列のアドレス(ポインタ)を指定します。

第二引数には、区切り文字列のアドレス(ポインタ)を指定します。

実行後、文字列の分離が成功した場合、分離された文字列へのアドレス(ポインタ)が返り値として

返されます。

文字列が分離できない場合はNULLが返されます。

同じ文字列に対して2回目の分離を行う場合は、第一引数str1にNULLを指定します。

atoi

数字の文字列を整数型に変換するのにatoiという関数を使います。

<TwoSumA.c>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

int* twoSum(int*, int, int, int*);

int main() {

int i,nums[10],target, returnSize, *result ;

char s[30], *token;

gets(s);

token=strtok(s," ");

i=0;

while (token !=NULL) {

nums[i]=atoi(token);

/* 続けて文字列の分離をするときはNULLを指定する */

token=strtok(NULL," ");

i++;

}

scanf("%d",&target);

result = twoSum(nums, i+1, target, &returnSize);

if (returnSize == 2) {

printf("Indices: %d, %d\n", result[0], result[1]);

} else {

printf("No solution found\n");

}

free(result); // 動的に確保したメモリを解放

return 0;

}

int *twoSum(int *nums, int numsSize, int target, int *returnSize) {

int i,j;

for ( i = 0; i < numsSize; i++) {

for ( j = i + 1; j < numsSize; j++) {

if (nums[i] + nums[j] == target) {

int* result = (int*)malloc(2 * sizeof(int)); // 結果用の配列を動的に確保

result[0] = i;

result[1] = j;

*returnSize = 2; // 結果のサイズを returnSize にセット

return result;

}

}

}

*returnSize = 0; // 該当するペアが見つからなかった場合

return NULL;

}

(1) TwoSum2.1.cをC++にしてみる

TwoSum2.1.cをC++で書き換えてみました。

Cでは関数にしていたtwoSumをclassにしてみました。

twoSumクラスにsolveという関数を実装しています。関数solveの中のコードは

twosum2.1.cと同じです。

<twosum2.3.cpp.>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

class twoSum {

public:

int* solve(int numsize, int * num, int target);

};

int* twoSum::solve(int numsize, int * num, int target){

int i,j,*ret;

ret=(int*)malloc(2*(sizeof(int)));

ret[0]=-1; ret[1]=-1;

for (i = 0; i < numsize; i++) {

for (j = i+1; j < numsize; j++) {

/* since we start checking from index i+1, we don't

need to do i != j check inside the if condition

*/

if (num[i] + num[j] == target) {

ret[0]=i;ret[1]=j;

return ret;

}

}

}

return ret;

}

int main(void)

{

twoSum ts;

int n[20],i,nsize,t,*ret;

printf("number of input data:");

scanf("%d",&nsize);

printf("data:");

for (i=0;i<nsize;i++)

{scanf("%d",&n[i]);}

printf("target:");

scanf("%d",&t);

ret=ts.solve(nsize,n,t);

if (ret !=NULL) {

if (ret[0] == -1) {printf("No pair number\n");}

else {printf("result:%d, %d because %d + %d", ret[0], ret[1],n[ret[0]],n[ret[1]]);}

free(ret);

}

return 0;

}

(2) vector配列を使う

これまでのpログラムは入力する整数値の上限が決まっていましたが、vectorで動的配列を使うことにより、

その制限をなくしました。

vectorで動的配列を使う時は

std::vector<型> オブジェクト名;

のように宣言します。

using namespace std;

としておけばstd:: は不要です。

vectorで宣言されたオブジェクト(変数)の要素数は、vectorクラスのメンバ関数size()を使います。

push_back() で配列の末尾にデータを追加し、pop_back()で末尾のデータを削除します。

配列の既存の要素へのアクセスは普通の配列と同じです。

twoSumクラスのsolve関数でretrunする変数retは、 vector<int> ret; として動的配列として宣言しているので、

関数solveも vector<int. solve() と宣言しておきます。

mainのnum,retもvectorで動的配列として宣言しています。

vectorで動的配列として宣言した場合、std::vectorクラスの内部でメモリを管理しているので、自分でmallocで領域確保

したりfree()で開放したりする必要はなくなります。

twoSum3.cpp>

#include <stdio.h>

#include <vector>

using namespace std;

class twoSum {

public:

vector<int> solve(vector<int>& num, int target);

};

vector<int> twoSum:: solve(vector<int>& num, int target){

vector<int> ret;

int n = num.size();

printf("solve\n");

ret.push_back(-1); ret.push_back(-1);

/* printf("%d, %d, %d\n",num[0],num[1],num[2]); */

for (int i = 0; i < n; i++) {

for (int j = i+1; j < n; j++) {

/* since we start checking from index i+1, we don't

need to do i != j check inside the if condition

*/

if (num[i] + num[j] == target) {

ret[0]=i;ret[1]=j;

return ret;

}

}

}

return ret;

}

int main(void)

{

twoSum ts;

vector<int> num,ret;

int n,i,nsize,t;

printf("number of input data:");

scanf("%d",&nsize);

printf("data:");

for (i=0;i<nsize;i++)

{scanf("%d",&n);

num.push_back(n);}

printf("target:");

scanf("%d",&t);

ret=ts.solve(num,t);

if (ret[0] == -1) printf("No pair number\n");

else printf("result:%d, %d because %d + %d", ret[0], ret[1],num[ret[0]],num[ret[1]]);

return 0;

}

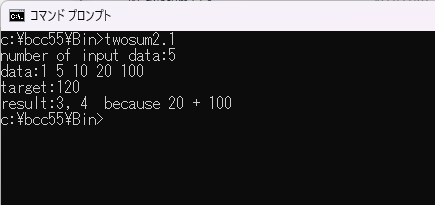

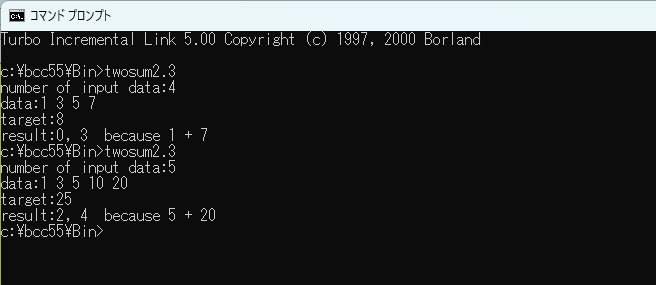

実行例(Borland C++55でコンパイル)